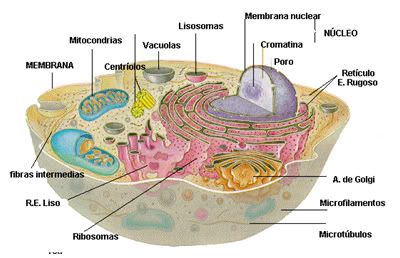

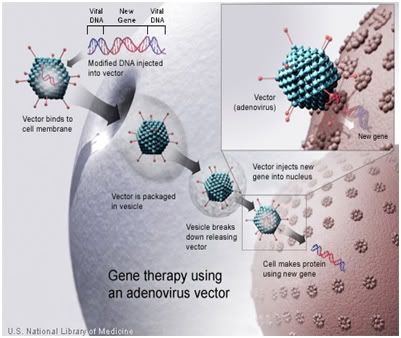

Uso criativo de células-tronco pode acelerar o desenvolvimento de drogas para enfermidades debilitantes por Stephen S. Hall Em 26 de junho de 2007, Wendy Chung, diretora de genética clínica da Columbia University, foi ao bairro nova-iorquino de Queens com um pedido delicado para duas irmãs croatas, de 82 e 89 anos: a doação de algumas células de sua pele para um experimento ambicioso e incerto. Se fosse bem-sucedido, o teste prometia uma dupla compensação. Primeiro, poderia acelerar a busca por tratamentos para a doença incurável que afeta a família das irmãs. Segundo, permitiria estabelecer um novo e valioso uso para as células-tronco – células não especializadas capazes de originar vários tipos diferentes de células no corpo. “Tivemos um almoço muito agradável e voltamos para casa para fazer as biópsias”, lembra Chung. As irmãs sofriam de esclerose lateral amiotrófica (ELA), distúrbio neurodegenerativo e lentamente paralisante, também conhecido como doença de Lou Gehrig (referência ao jogador de beisebol americano, vítima da doença em 1939, morto dois anos depois). A mais velha mostrava poucos sinais da doença, mas a outra tinha dificuldade para andar e deglutir. Embora os casos de ELA não sejam, em sua maioria, hereditários, vários membros dessa família foram afetados, pois herdaram a mutação de uma forma mais branda da doença, de lento progresso. Chung rastreou-a por várias gerações da família na Europa e nos Estados Unidos. “A doença de Lou Gehrig não é uma maneira bonita de morrer”, conta. “Cada vez que a família se reunia nos funerais, os membros da geração mais nova pensavam se seriam os próximos.” Em poucos minutos, Wendy realizou a biópsia – duas fatias de pele, com 3 milímetros de diâmetro cada, da parte interna do braço. As células dessas amostras, assim como a de dezenas de outros doadores com ELA e voluntários saudáveis, foram quimicamente tratadas para formar células-tronco pluripotentes induzidas (iPS). Ou seja, transformaram-se em neurônios motores, células nervosas que controlam os músculos e são afetadas pela ELA. As culturas de tecidos produzidas mostraram os mesmos defeitos moleculares que fi zeram seus doadores adoecer. Em outras palavras, os pesquisadores tinham recriado a doença em uma placa de Petri. Com isso, poderiam estudar o que ocorre nas células nervosas dos pacientes e tentar desenvolver drogas eficientes. Se bem-sucedido, o cultivo das células em laboratório permitiria compreender melhor diversas doenças e encontrar medicamentos mais eficazes. Isso porque seria possível testá-las em culturas feitas sob medida e verificar sua toxicidade. As células-tronco induzidas estão sendo também usadas para mimetizar dezenas de enfermidades, incluindo a anemia falciforme, diversas doenças hemáticas e o Parkinson. Pesquisadores alemães já criaram células cardíacas que batem irregularmente, imitando vários tipos de arritmia cardíaca. Indústrias farmacêuticas, já atentas às células-tronco como empreendimento comercial, começam a mostrar maior interesse, porque o desenvolvimento de doenças na placa de Petri complementa a forma tradicional da descoberta de drogas industriais. O primeiro fruto do experimento com ELA foi publicado em 2008. Como na maioria dos casos de inovação, o sucesso dependia não apenas de a ideia ser boa, mas de as pessoas certas aderirem a ela. Nesse caso, a equipe, além de Wendy, incluía Lee L. Rubin, egresso da indústria de biotecnologia que se tornou chefe de medicina translacional do Instituto de Células-Tronco de Harvard, e Kevin C. Eggan, pesquisador de células-tronco de Harvard que colaborava com Christopher E. Henderson e outros especialistas em neurônios motores na Columbia University. |

Stephen S. Hall escreveu quatro livros de crônicas da história contemporânea da ciência. O mais recente, um relato de pesquisas sobre células tronco e clonagem: Merchants of Immortality (Houghton Mifflin, 2003), ainda não traduzido.

*Essa reportagem foi extraída da revista Scientific American Brasil, edição 107, abril 2011.